受昆虫群体启发,机器人仅凭局部环境信号即可构建抗损毁结构,单个故障不影响整体作业。

蜜蜂、蚂蚁和白蚁无需设计图、建筑师或施工监管就能建造复杂建筑。这些群体通过温度、气味、材料存在等局部信号(而非中央规划)构筑精妙巢穴。每只昆虫独立响应周边环境,集体行为却催生出精确且美观的建筑结构。

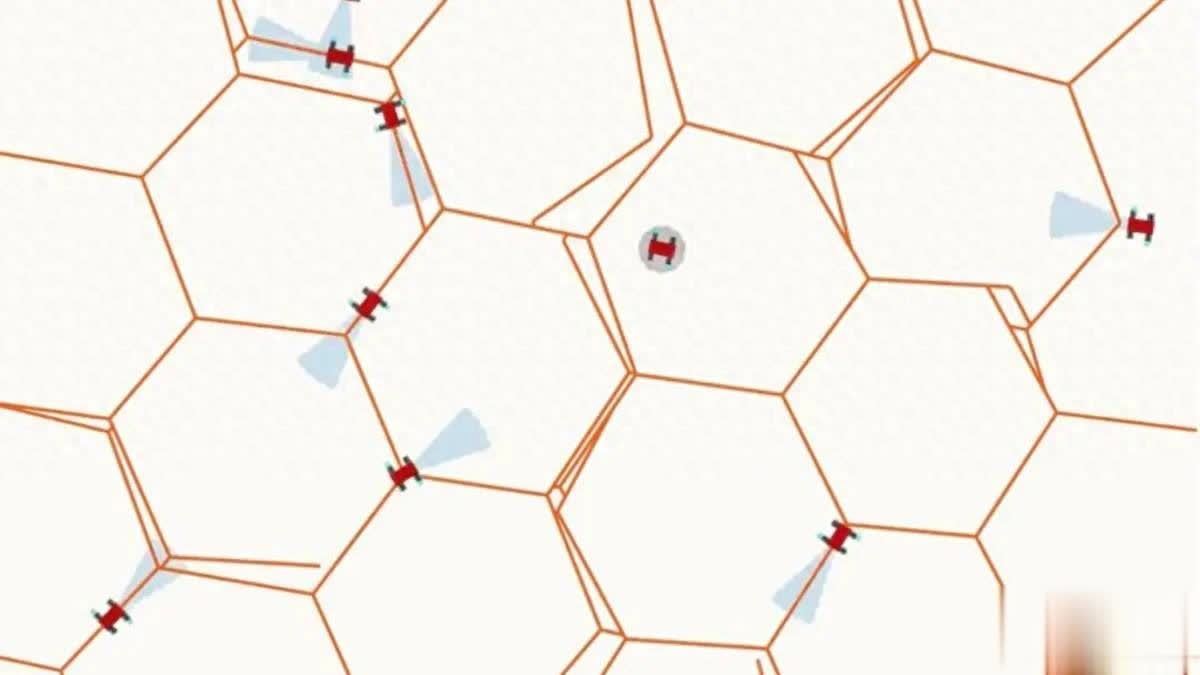

宾夕法尼亚大学工程师受此自然智慧启发,研发出遵循相同去中心化逻辑的群体机器人策略。该团队设计的数学规则使微型机器人仅需感知周边环境,无需任何顶层指令或详细蓝图,即可自主组装成蜂巢状结构。

机械工程与应用力学系副教授乔丹·雷尼表示:"虽然目前成果仅是第一步,但这种新策略可能最终颠覆制造业范式。即便是3D打印也需逐步操作,这种脆弱流程中一个喷嘴堵塞就会导致全线崩溃。"

行动中涌现秩序的系统

与传统制造业不同,该系统无需预设操作脚本。研究人员聚焦局部行为 —— 当无数个体并行重复这些行为时,宏观结构自然形成。机器人并不知晓建造目标,仅对环境信号作出响应。

论文资深作者、GRASP实验室主任马克·尹指出:"没有预设脚本,没有中央计划,每个机器人只对周边环境作出反应。"这种去中心化模式复刻了昆虫群体运作机制,使系统具备强韧性 —— 单个机器人故障时,其余单元仍可持续建造,适应不可预测环境。

群体行为精准调控

团队通过数千次模拟实验筛选最优行为规则。通过调整速度、转向角度、停止距离等少量变量,测试机器人间及其与环境的互动机制。

尹解释道:"转向角度等参数变化越大,最终结构差异越显著。"雷尼补充:"我们本质上发现了调节最终结构几何形态的杠杆,这直接影响抗断裂性能。"宾大前期研究已证明无序蜂窝结构可提升韧性,新成果则显示群体行为能自发产生这种有益的无序性。

未来展望

尽管仍处模拟阶段,团队已制造出初期物理原型,正致力于优化虚拟系统到现实场景的转化。尹透露:"早期模型设想机器人像微型3D打印机那样直线铺设材料,但电化学沉积法可能更实用 —— 让机器人在自身周围生长金属结构。"

这项发表于《科学进展》期刊的研究标志着建造思维的根本转变:从刚性规划转向行为涌现。系统通过简单重复的行为使结构自然呈现,无需预设详细施工步骤。

胜宇配资-济南股票配资公司-配资网查询-理财配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。